Selfpublishing-Leitfaden – Teil 1

Von C wie Cover bis T wie Titel

Selfpublishing ist ein möglicher Veröffentlichungsweg für Autor:innen. Dabei veröffentlicht man, wie der Name schon sagt, selbst. Ohne Verlag oder Agentur. Das bedeutet, man kann alles selbst bestimmen – und muss das auch. Anfangs fand ich das beängstigend, doch je mehr ich mich in die Thematik eingearbeitet habe, desto mehr wurde mir klar, welche Chancen dieser Weg der Veröffentlichung bietet.

Selfpublishing bietet die Chance, das eigene Buch genau so, wie man es sich vorstellt zu genau dem Zeitpunkt zu veröffentlichen, wann man es möchte. Doch es gibt auch Herausforderungen. Nicht nur, weil man alles selbst in die Hand nehmen muss, sondern auch, weil es Geld kostet. Denn einige Dinge kann man eben nicht selbst erledigen. Dinge, die an Dienstleister abgegeben werden müssen und die entsprechend bezahlt werden.

Welche Voraussetzungen es für ein erfolgreiches Selfpublishing braucht und welche Herausforderungen auf einen warten, darüber werde ich im Folgenden schreiben.

[*Dieser Artikel ist der erste des Selfpublishing-Leitfadens, den ich mir im Laufe der letzten Jahre erarbeitet habe. Weitere Teile folgen.]

Warum Selfpublishing?

Seit ich 2008 anfing zu schreiben, war mein Weg klar: Ich wollte veröffentlichen – in einem Verlag. Das habe ich 2020 dann auch getan. Bis dahin hatte ich schon drei Schreibprojekte ausgearbeitet und teilweise wieder verworfen. Mein Veröffentlichungs-Debüt habe ich erst 2018 geschrieben, parallel zu meiner Masterarbeit („Die Entstehung und Wirkung literarischer Spannung“). Ich wollte nach vielen Monaten intensiver fachlicher Recherche und wissenschaftlichem Schreiben, etwas anderes verfassen. Etwas, das Spaß macht. Und nebenbei konnte ich dort auch gleich meine Erkenntnisse aus meiner Masterarbeit umsetzen.

Nach der Veröffentlichung meines Debüts bei einem kleinen Verlag kam bei mir der Wunsch auf, es mit dem Selfpublishing vielleicht doch mal zu versuchen. Ich habe mich gefragt, ob Selfpublishing nicht eine Alternative für mich wäre. Ich bin flexibler, da ich mir die Zeit selbst einteilen kann, selbst bestimmen kann, wann veröffentlicht wird, selbst über Preise und Rabatte entscheiden kann und maßgeschneiderte Marketing-Aktionen planen kann.

Was mich vor allem interessiert interessierte, war:

- Wie hoch ist der Arbeitsaufwand (im Vergleich zur Verlagsveröffentlichung)?

- Welche Werkzeuge (Programme) und welches Wissen (Buchsatz etc.) brauche ich für eine Veröffentlichung?

- Was ist bei SP besonders zu beachten? (Rechtliches, Impressum, Anmeldung beim Verpackungsregister, Titelschutz etc.)

- Was kostet das Ganze?

- Wie hoch ist der Gewinn bzw. kann man überhaupt irgendwann mit Gewinn rechnen?

Zusammengefasst: Was braucht man, um im Selfpublishing erfolgreich zu sein?

COZY, MAGISCH und GEHEIMNISVOLL

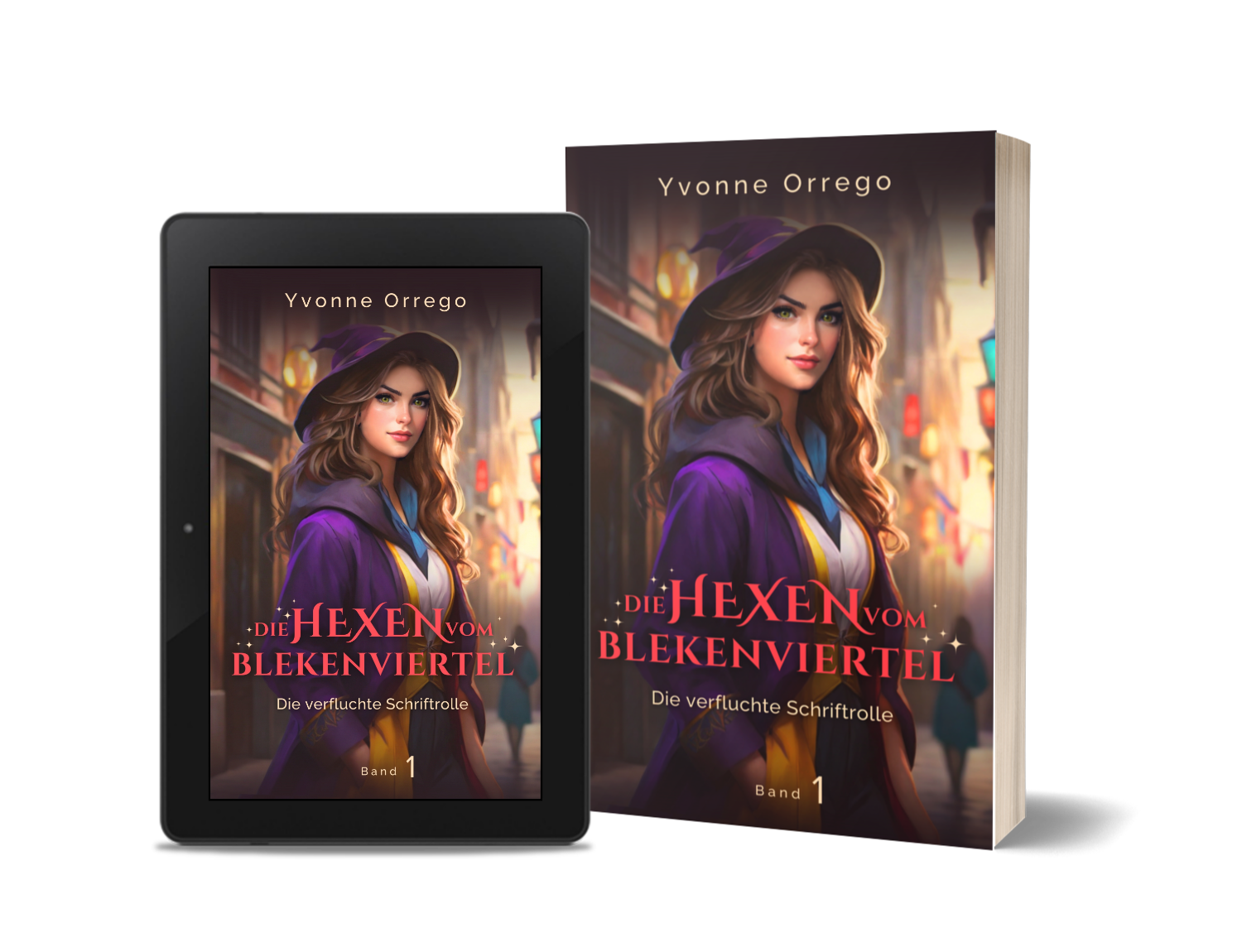

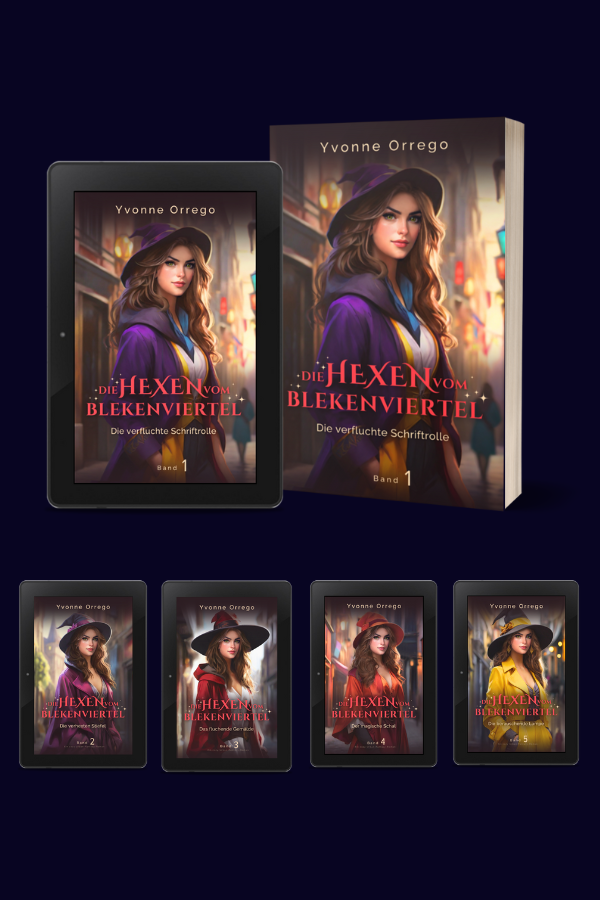

Die Hexen vom Blekenviertel ist eine moderne Fantasygeschichte voller Magie und Abenteuer. Hexensprüche und Zaubertränke sind ebenso Bestandteil dieser Welt wie Smartphones und Kaffeeautomaten. Begleite Emilia auf ihrer Jagd nach verfluchten Gegenständen, schau ihr beim Brauen von Tränken über die Schulter und lerne ihr Seelentier, das Eichhörnchen Coco, kennen. In jedem Band sucht Emilia nach einem anderen magischen Objekt. Doch was sie findet ist weitaus mehr …

Dich erwarten eine geheime Parallelwelt, verfluchte Gegenstände, ein glitzersüchtiges Eichhörnchen, Hexensprüche und Zaubertränke, eine magische Behörde und noch vieles mehr. Erlebe zauberhafte Abenteuer in einer cozy Urban-Fantasy-Geschichte mit Suchtfaktor!

Selfpublishing vs. Verlag

Für mich war der Gedanke, ein Buch zu veröffentlichen, immer der, dass ich schreibe und der Verlag den Rest macht, sprich Lektorat, Korrektorat, Cover, Buchsatz, Druck, Vertrieb, Marketing. Da mir die Zusammenarbeit mit dem Verlag bei meinem Debüt nicht zugesagt hat, habe ich mich entschieden, es mit dem nächsten Projekt im Selfpublishing zu versuchen und alles zuvor Genannte selbst zu machen, bzw. an Dienstleister zu vergeben. Dabei entstehen natürlich jede Menge Kosten (im vierstelligen Bereich), was in meinen Augen auch schon einer der ganz großen „Nachteile“ des Selfpublishings ist. Vorteil ist demgegenüber aber, dass man auch höhere Tantiemen hat. Diese sind bei Verlagen meist nicht sehr hoch (zwischen 7 und 10 Prozent). Im Selfpublishing können die schonmal bis zu 70% betragen.

Ob man über einen Verlag veröffentlicht oder im Selfpublishing, hängt von vielen Dingen ab, vor allem auch davon, wie viel Zeit und Geld man investieren kann und will, was das eigene Ziel als Autor:in ist, in welchem Genre und welcher Zielgruppe man unterwegs ist, was man persönlich bevorzugt (Sicherheit vs. Risiko) etc.

Eine kleine Gegenüberstellung zwischen Verlag und SP hat die Autorin Kim Leopold vorgenommen. Und beim Podcast „Die Zwei von der Tankstelle“ habe ich eine Folge gefunden, in der Marah Woolf über das Selfpublishing spricht. Reinhören lohnt sich, denn Marah Woolf ist eine der erfolgreichsten Autor:innen des Selfpublishings.

Wenn du dich also als erstes damit befasst hast, ob du Selfpublishing gehen willst, dann geht es jetzt zu den Themen, die dabei eine wichtige Rolle spielen: Titel, Cover, Illustrationen u.v.m.

Titel und Titelschutz

Als Selfpublisher muss man sich über den Titel und bei Reihen auch um Untertitel und Reihennamen Gedanken machen. Wie man den Titel findet, ist bei jeder/jedem Autor:in wahrscheinlich anders. Doch spätestens, wenn du das Cover von einem Dienstleister gestalten lassen (oder es selbst gestalten) willst, brauchst du einen Titel. Aber wie muss eigentlich ein Buchtitel aussehen, damit er im Gedächtnis bleibt?

- Er muss prägnant und leicht zu merken sein.

- Er sollte informativ sein, aber nicht zu viel verraten.

- Er sollte sich von anderen Titeln abheben, aber nicht zu kompliziert sein.

- Er sollte Neugier wecken und Schlagwörter enthalten.

- Er sollte zum Genre passen, aber dennoch anders sein.

Es gibt verschiedene Arten von Buchtiteln. Manchmal bestehen sie aus einem einzigen Wort, aber oft sind es Wortgruppen oder manchmal sogar Sätze. Auch das Genre sollte beachtet werden. Ein Titel eines Krimis ist anders, als der eines Fantasyromans. Das liegt an den Genrekonventionen.

[Genrekonventionen sind sind wiederkehrende Elemente wie Themen, Charaktere, Schauplätze, Handlungsstrukturen und Tropen, die in einem bestimmten Genre üblich sind und die Erwartungen des Publikums festlegen. In Buchtiteln finden sich diese Elemente in Wörtern, bzw. in der Art von Titeln.]

Bei Titeln für Bücher von Reihen und Serien gibt es ein paar Punkte, auf die geachtet werden muss. Wichtig ist vor allem, dass den Kaufinteressierten klar ist, dass es sich um eine Reihe oder eine Serie handelt. Das sollte bereits durch den Titel deutlich werden. Neben dem Titel und Untertitel kann zusätzlich auch ein Reihenname und eine Bandnummer angegeben werden. Gerade Bandnummern erleichtern es den Lesern, die Bücher in der richtigen Reihenfolge zu kaufen und zu lesen.

Mehr dazu, wie du einen guten Titel findest, kannst du in meinem Gastartikel beim Selfpublisher-Verband nachlesen: Wie man einen Buchtitel findet, der verkaufsstark ist und im Gedächtnis bleibt.

Hast du endlich einen Titel gefunden, geht es darum, ob du ihn überhaupt verwenden darfst. Gibt es den Titel bereits oder einen, der deinem Wunschtitel sehr ähnlich ist, sodass Verwechslungsgefahr besteht, ist die Verwendung rechtlich ausgeschlossen, da der Titel dann urheberrechtlich geschützt ist. Dann kann derjenige, dessen Buch früher erschienen ist als deins, auf Unterlassung oder gar Schadensersatz klagen.

In Deutschland regelt das Markengesetz (MarkenG), wann ein Urheber den urheberrechtlichen Anspruch auf den Titel seines Werkes besitzt. Das ist nach § 5 Abs. 1 und 3 erst dann der Fall, wenn das Buch veröffentlicht wurde. Es sei denn, es wurde im Vorfeld ein Titelschutz beantragt. Das geht frühestens sechs Monate vor der Veröffentlichung. Wer den Titel zuerst anmeldet, bekommt ihn.

Wo du einen Titelschutz bekommst, erfährst du ebenfalls in meinem Gastartikel bei Selfpublisher-Verband.

Cover

Das Cover ist das erste, was ein/e Leser:in sieht. Es gibt Auskunft darüber, ob es das gesuchte Genre ist und etwas darüber, worum es im Kern geht. Cover zeigen nicht irgendwas. Ein gutes Cover verkauft die Geschichte. Deshalb muss das zusammenpassen.

Grundsätzlich gibt es zwei Wege, wie du an dein Cover kommst: von einem/er Coverdesigner:in – oder selbst machen. Letzteres ist jedoch nicht so einfach, wie es vielleicht klingt, denn es gibt ein paar Dinge, die beachtet werden sollten, bzw. ein paar Voraussetzungen, damit dein Cover am Ende auch die Menschen anspricht, für die dein Buch genau das Richtige ist.

Was braucht man, um ein Cover zu gestalten?

- Marktkenntnis

- Know How mit den entsprechenden Programmen

- Kenntnisse im Bereich Design, speziell Coverdesign

- Lizenzen

Bevor ich auf die einzelnen Unterpunkte eingehe, hier ein paar allgemeine Infos:

Größe und Auflösung

E-Book-Cover

Für ein E-Book-Cover muss man sich an die Vorgaben des jeweiligen Shops halten. Bei Amazon wird die Größe sehr genau vorgegeben.

Auf einer anderen Seite habe ich die Angaben gefunden, dass die Längsseite mindestens 1000 Pixel haben sollte. Besser sind größere Formate. Empfohlen wird 1536 x 2048 (Amazon möchte 1536 x 2500) Pixel. Damit erfüllt man dann auch gleich das Mindestmaß bei Apple und das Cover ist auch für Retina-Displays geeignet. Außerdem muss man bedenken, dass die Online-Shops unterschiedliche Covergrößen haben (z.B. Amazon) und einige vielleicht andere Seitenverhältnisse. Das heißt, bei der Gestaltung, muss man „Spielraum“ lassen. Man muss also von Anfang an bedenken, dass die Ränder vielleicht beschnitten werden. Das ist wichtig für die Gestaltung. ODER: Man legt sich wirklich von Anfang an fest, in welchem Shop man veröffentlicht und bei welchem Anbieter man die Prints in Auftrag gibt.

Die Auflösung beträgt bei E-Book-Covern 72 dpi.

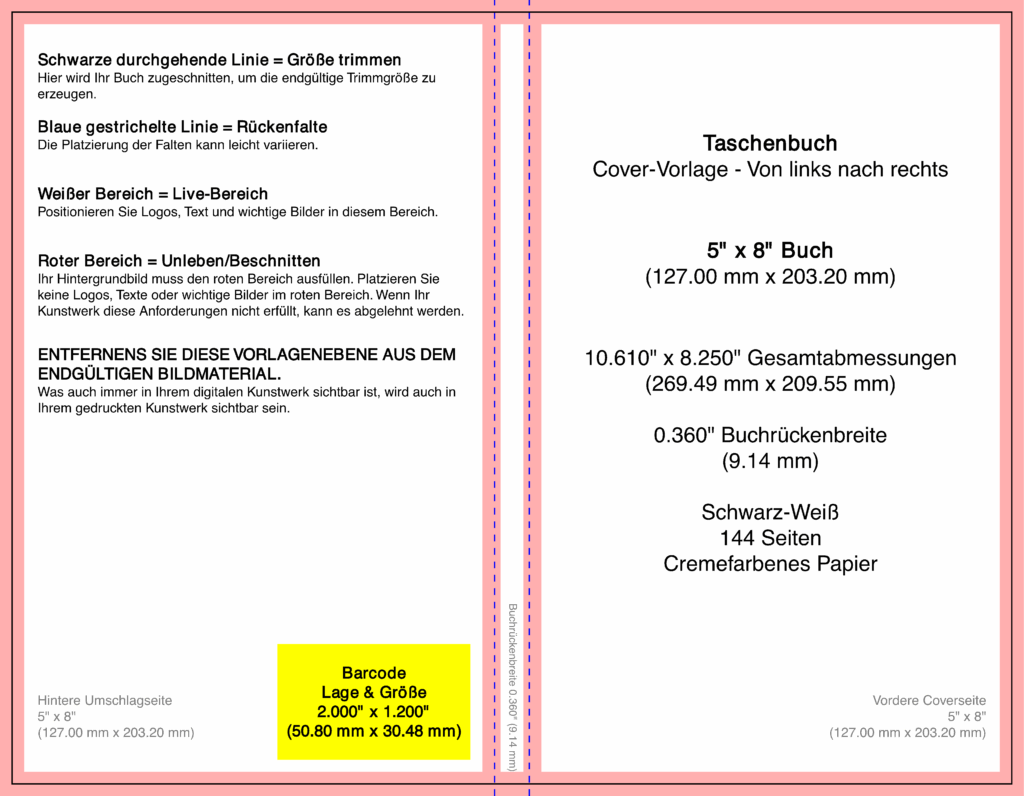

Print-Cover

Bei Print-Covern, also Covern von Taschenbüchern und gebundenen Büchern (Hardcover), ist das ein wenig komplizierter. Erstens braucht man eine höhere Auflösung von 300dpi. Außerdem besteht ein Buchcover aus mehr Teilen, als bei einem E-Book.

Zum

a. Cover/Vorderdeckel kommen noch

b. der Buchrücken und

c. das Backcover/der Rückdeckel hinzu.

[Anmerkung: Bei Hardcover ist das Coverdesign meist auf dem Schutzumschlag. Manchmal kommt aber noch die Gestaltung der Buchdeckel dazu. Das hast du sicher schon einmal bei Büchern gesehen. Auf dem Schutzumschlag ist das eigentliche Cover und der Klappentext und darunter nochmals grafische Elemente direkt auf dem Buch selbst.]

Die Größe des Covers hängt bei gedruckten Büchern zum einen davon ab, ob es ein gebundenes Buch oder ein Taschenbuch ist, bei denen es jeweils unterschiedliche Größen gibt, aber auch von den Vorgaben der Druckerei. Dort muss man also zunächst nachfragen, welche Größen gedruckt werden.

Bei Amazon beispielsweise, kann man sich Covervorlagen runterladen oder einen Rechner benutzen.

Die Größe des Buchrückens kann erst dann berechnet werden, wenn die Zahl der zu druckenden Seiten feststeht. Auch diese Maße bekommt man dann von der Druckerei.

[Anmerkung: Wenn man Papyrus (Autorensoftware) benutzt, bekommt man einige dieser Maße, z.B. von BoD, schon als Vorauswahl, wenn man das Buch in ein PDF umwandelt.]

Wenn man also ein Cover selbst erstellen möchte, muss man sich zuallererst darüber klar sein, ob man nur ein E-Book veröffentlichen möchte, oder auch ein Print. Falls man Print nicht ausschließt, sollte man die Auflösung 300 dpi wählen und die Maße, die von der Druckerei oder den Print on Demand (PoD) angegeben werden.

Was braucht man noch, außer der Formalia?

Du willst mehr Magie? Mit der Magischen Post bekommst du einmal im Monat fantastische Neuigkeiten direkt in dein E-Mail-Postfach. Du erhältst:

- Neuigkeiten aus den magischen Welten meiner Bücher, die sonst niemand erfährt

- Einblicke in den Veröffentlichungsprozess

- Infos zu neuen Blog-Beiträgen und Podcast-Folgen

Außerdem erwarten dich als ganz besondere Überraschung die magischen Kurzgeschichten „Geistersocken“ und „Die verhexten Holzwürmer“, sowie eine Anleitung für ein DIY-Runenset.

Der Markt

Bevor du nun mit dem Cover loslegst, musst du als allererstes wissen, wie der Buchmarkt aussieht. Dazu ist wichtig, dass du dein Werk einem Genre und Subgenre zuordnest. Schau dir an, was auf den Covern dieses Genres zu sehen ist. Welche Elemente, Farben, Kompositionen etc. Das alles erzeugt ein bestimmtes Bild, das dem Leser sagt: „Hier, du liest gern xy, das ist dein Buch!“ Natürlich möchte ich als Autorin mit meinem Werk irgendwie hervorstechen, aber das klappt paradoxerweise am besten, indem man sich den Genrekonventionen unterwirft.

Marktkenntnis ist aber nicht nur wichtig, wenn du dein Cover selbst gestalten willst. Auch wenn du einen Dienstleister beauftragst, solltest du wissen, wie die Cover deiner Zielgruppe normalerweise „aussehen“, denn nur dann kannst du einschätzen, ob das Cover, dass du von einem/einer Designer:in bekommst, zu deiner Zielgruppe passt.

Programme und Know How

Die Programme, die man braucht, um ein wirklich professionelles Cover zu designen, sind verflixt teuer. Von ein paar Hundert bis hin zu ein paar Tausend Euro können die kosten. Natürlich kann man sie auch im Abo erwerben, aber auch das kostet nicht gerade wenig. In der Adobe Creative Cloud kann man verschiedene Pakete buchen. Minimum würde man Adobe Photoshop brauchen. Ein tolles Programm. Damit habe ich während meiner Ausbildung als Webdesignerin gearbeitet und auch noch viele Jahre danach. Im Abo würde das jedoch ebenfalls mehrere hundert Euro pro Jahr kosten.

Es gibt auch kostenlose Alternativen. Die bekannteste ist hier Gimp. Ich habe das auch auf dem PC, aber es ist doch deutlich anders, vor allem deutlich abgespeckter als Photoshop und so wirklich anfreunden konnte ich mich damit bisher nicht.

Ich habe mich schließlich für „Affinity Photo“ entscheiden, ein kleines Programm mit allem, was ich brauche und nicht zu teuer (unter 100 Euro). Das Programm kauft man ein Mal und kann es dann für immer nutzen, ein deutlicher Pluspunkt. Zum Programm habe ich mir auch noch einen kleinen Selbstlernkurs bei Udemy gekauft, um einfach wieder in die Arbeit mit einem Bildbearbeitungsprogramm reinzufinden. Darüber hinaus arbeite ich auch mit Clip Studio Paint, weil ich erstens selbst gerne und viel male und zweitens mit einem Malprogramm einfacher Stellen malerisch korrigieren kann. Aber das ist nur mein Weg.

Wenn man also ein Cover gestalten will, sollte man sich mit gängigen Bildbearbeitungsprogrammen und evtl. auch mit Illustrations- und Malprogrammen auskennen.

Kenntnisse im Bereich Coverdesign

Beim Coverdesign – wie auch in anderen Bereichen des Designs und der Kunst, gibt es ein paar Dinge, die beachtet werden müssen. Bildkomposition und Farbgestaltung sind da nur zwei Aspekte. Vieles davon kenne ich aus meiner Ausbildung oder aus meinem Kunststudium. Aber es gab auch Dinge, die ich mir in den letzten Jahren zusätzlich angeeignet habe. Dazu gehören Dinge wie Anschnitte, Beschnittrand, Rückenfalte und Schrift.

Vor allem das Thema Schrift hat intensivere Recherchen und Gespräche mit Experten gebraucht. Ich habe mir Fragen gestellt:

- Wo wird Schrift platziert?

- Wie groß sollte sie sein?

- Welche Fonts verwende ich am besten?

- Woher bekomme ich die?

- Welche Schriftarten kann man wie kombinieren?

Ich habe mich ziemlich schnell dafür entschieden, meine Cover selbst zu gestalten. Dafür habe ich eine umfassende Marktrecherche betrieben, also geschaut, wie die Cover in meinem Genre so aussehen, und zudem mit zwei Expertinnen zusammengearbeitet. Einmal mit einer befreundeten Autorin und Neuro-Marketing-Expertin, die mir Tipps zur Farbgestaltung, Anordnung der Elemente, Schriftarten und deren Wirkung aus verkaufspsychologischer Sicht gegeben hat. Aber auch mit einer Coverdesignerin, die mir viele Fragen zu den Covern beantwortet und weitere Tipps und Hinweise für die Gestaltung gegeben hat.

Lizenzen

Wenn man sein Cover selbst gestaltet, muss man natürlich auch unbedingt darauf achten, dass man Bilder nutzt, die man auch nutzen darf. Es gibt Plattformen mit lizenzfreien Bildern, die auch kommerziell verwendet werden dürfen, z.B. Pixabay, aber man sollte immer genau nachlesen, wofür genau die Bilder verwendet werden dürfen. Wichtig ist hier, ob diese Bilder kommerziell genutzt werden dürfen und auch, ob der Rechteinhaber als Quelle angegeben werden möchte.

*Vor Kurzem habe ich von einer Autorin gehört, dass die Lizenzbedingungen von den Erstellern der Bilder jederzeit auch nachträglich angepasst werden können. Es besteht also die Gefahr, dass du ein Bild zum Zeitpunkt des Downloads zwar kostenlos kommerziell nutzen darfst, das aber im Nachhinein angepasst wird – und dann wird es teuer. Also immer ganz genau die Bedingungen lesen, auch ob Lizenzen im Nachhinein geändert werden können.

Es gibt natürlich auch Seiten, auf denen man Bilder kaufen kann, also eine Lizenz erwirbt, z.B. bei Shutterstock. Aber auch da muss man ganz genau gucken, WELCHE Lizenz genau ich da erwerbe.

Gleiches gilt übrigens auch für Fonds. Auch hier gibt es lizenzfreie und kostenpflichtige.

Cover vom Designer

Kommen wir nun zu dem Part, an dem man ohne Geld nicht weiterkommt. Wenn man nicht über die Kenntnisse verfügt, ein Cover selbst zu gestalten, sollte man sich eine/n Coverdesigner:in suchen. Wo findet man die? Ich habe ein paar über Instagram gefunden, da viele dort auch posten, aber auch eine Google-Suche kann helfen. Oder man fragt andere Autor:innen, wo sie ihre tollen Cover herhaben.

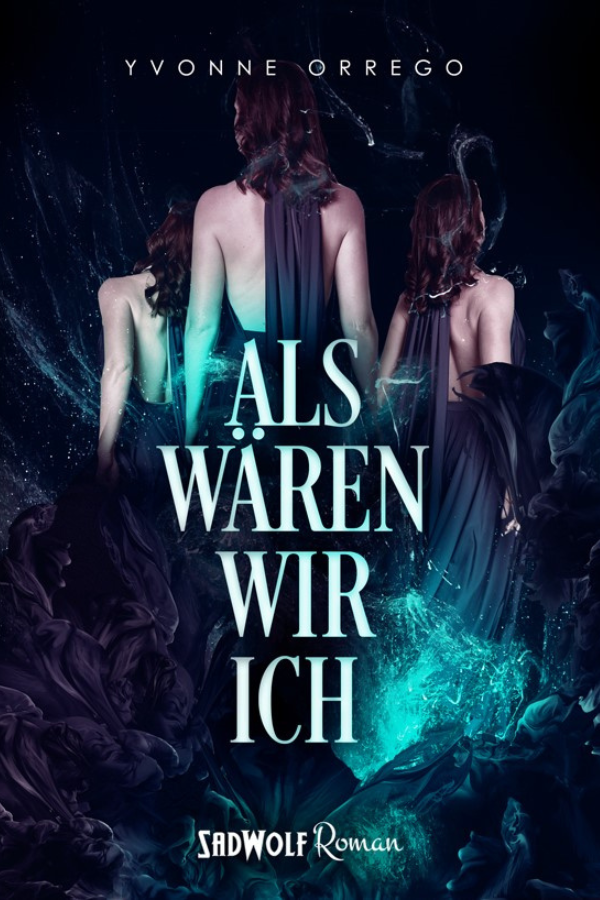

Trete ich nun also an eine/n Designer:in heran, wird der mir natürlich einige Fragen stellen. Das Genre, worum es in der Geschichte geht, ob ich etwas Bestimmtes auf dem Cover will etc. Viele haben dazu ein Formular, das man direkt auf der Website ausfüllt oder sie schicken eine Mail mit den entsprechenden Farben, wie es die Designerin bei meinem Debüt gemacht hat. Das Vorgehen ist dann normalerweise so, dass man einen Vorschlag bekommt, wo man dann nochmal sagen kann, was man anders möchte. Dann bekommt man das endgültige Cover.

Es gibt Designer:innen die reine E-Book-Cover anbieten, die dann deutlich günstiger sind. Aber meistens bekommt man ein komplettes Cover mit Rückseite und Buchrücken, das dann angepasst wird. Einige bieten zusätzlich Marketing-Pakete an. Da sind dann auch Banner für die Facebook-Seite, Bilder für Instagram-Posts, Designs für Lesezeichen u.ä. mit dabei. Designer:innen, die noch neu sind, bieten oft Premades an. Was das ist, dazu gleich mehr.

Neben der Möglichkeit, einen Designer direkt über dessen Homepage oder Instagram zu kontaktieren, gibt es auch noch Webseiten, bei denen man zwischen verschiedenen Designern wählen kann. Genannt wird da immer wieder Fiverr oder 99Designs. Es gibt aber noch einige andere, die in den Videos von Julia K. Stein und Laura Newman genannt werden.

Nun noch kurz zu den Premades:

Premades sind vorgefertigte Cover, bei denen nur noch der Titel und der Autorenname (und Verlag) ergänzt wird. Das sind Cover, die die Designer zum Üben anfertigen oder die von anderen Autoren abgelehnt wurden. Da kann man Schnäppchen machen.

Und was ist mit den Kosten? Diese bewegen sich nach meinen Recherchen grob zwischen 200 und 800 Euro. Es gibt aber auch Designer, die mit ihren Preisen im vierstelligen Bereich liegen. Das ist abhängig vom Aufwand und auch von der Expertise (und der Bekanntheit) des Grafikers. Premades kann man teilweise schon für 100 Euro bekommen. Da lohnt es sich, rechtzeitig zu suchen.

*Das Cover meiner ersten Veröffentlichung wurde von einer Coverdesignerin erstellt. Das Buch ist aber momentan vergriffen, da ich beim Verlag gekündigt habe und es irgendwann ebenfalls im Selfpublishing veröffentlichen will.

Kleines Fazit

In allen Texten und Videos, die ich gelesen und geschaut habe, sind sich alle einig, dass man das Cover nur dann selbst gestalten sollte, wenn:

- man zufällig Designer:in ist oder

- man über Design-Wissen verfügt sowie

- man Programme besitzt, um ein Cover professionell herzustellen und

- man das Know How hat, diese Programme zu nutzen.

Ansonsten sollte man es an eine/n Designer:in abgeben. Ich habe mich, zumindest für meine ersten Veröffentlichungen, entschieden, meine Cover selbst zu gestalten, da ich über Design-Wissen verfüge, Programme besitze, um Cover professionell zu erstellen und diese auch zu nutzen weiß.

Illustrationen, Page Overlays, Vorsatz und Nachsatz, farbiger Buchschnitt etc.

In den letzten Jahren hat sich einiges getan, wenn es um das „Äußere“ von Büchern geht. Neben dem Cover werden immer mehr rein visuelle Merkmale wichtig, um ein Buch zu verkaufen. Das betrifft nicht alle Bücher und Genres gleichermaßen, aber vor allem in den Bereichen New Aduld, Fantasy und Romance (Liebesroman) sowie Romantasy spielen farbiger bzw. Motiv-Buchschnitt, Illustrationen – ob als Charakterkarte, Poster oder im Buch selbst – und Page Overlays eine wichtige Rolle.

Neu ist das mit den Illustrationen nicht. Vor allem im Bereich Kinder- und Jugendliteratur sind sie von jeher Bestandteil in Büchern. Doch seit einigen Jahren sind diese Illustrationen auch in anderen, oben genannten, Genres zu finden. Oft auf beigelegten Charakterkarten, aber auch im Inneren der Bücher. Manchmal auf einer eigenen Seite, in Farbe oder schwarzweiß – und manchmal als Kapitelzierden, wie ich es bei Die Hexen vom Blekenviertel gemacht habe.

Auch Vorsatz und Nachsatz in Büchern werden häufig mit Illustrationen versehen. Das sind die Innenseiten von Buchdeckel und Buchrückseite eines Hardcovers und das jeweilige gegenüberliegende Blatt. Im Buchdruck wird es auch als Vorsatz- und Nachsatzpapier bezeichnet. Es verbindet den Buchblock vorn und hinten mit den Buchdeckeln und ist eine in der Mitte gefalzte Doppelseite. Dieses Papier ist immer etwas dicker als die restlichen Seiten des Buches.

Auch bei Taschenbüchern werden die Innenseiten des Buchdeckels und des Buchrückens manchmal mit Illustrationen versehen. Allerdings ist das kein „typischer“ Vorsatz oder Nachsatz wie beim Hardcover, da direkt auf die Pappe des Einbandes gedruckt wird.

Page Overlays erfreuen sich ebenfalls in einigen Genres großer Beliebtheit. Dabei handelt es sich um halbtransparente Bilder, die entweder fest im Buch eingebunden sind oder auf die Buchseiten gelegt werden können. Die Schrift der darunterliegenden Seite scheint durch das Bild hindurch. Ich habe sie bisher nur einmal in einem Fantasy-Roman gesehen („Wicca Creed“ von Marah Woolf).

Stärker verbreitet als Page Overlays sind farbige Buchschnitte. Die haben in den letzten Jahren einen wahren Hype ausgelöst. Vor allem in der Romance/New Aduld und Fantasy, da vor allem Romantasy, ist der farbige Buchschnitt stark nachgefragt. Als Buchschnitt werden die drei offenen Seiten des Buchblocks bezeichnet, die nicht wie die vierte Seite mit dem Buchrücken verbunden sind. Dieser Buchschnitt wird zum Cover und zur Geschichte passend farbig gestaltet. Waren es anfangs noch einfarbige Schnitte, sind es in den letzten Jahren kunstvolle Illustrationen geworden, die das Cover ergänzen und Buchherzen höherschlagen lassen.

Farbige Buchschnitte können entweder direkt in der Druckerei mit gedruckt werden, oder bei speziellen Dienstleistern in Auftrag gegeben werden. Wenn du also vorhast, dein Buch auf diese Weise zu veredeln, solltest du dich vorab erkundigen, ob deine Wunsch-Druckerei diese Leistung anbietet. Falls du über PoD (Print on Demand) veröffentlichst, bleibt dir hingegen von vornherein nur der Weg über Dienstleister wie Büchertüte oder Buchmädchen.

Und wer macht das Design für all diese schönen Dinge?

Das kommt darauf an. Den Buchschnitt bekommst du vielleicht von deinem/deiner Coverdesigner:in, da es zum Cover passend gestaltet wird. Aber auch die Zusammenarbeit mit Illustrator:innen ist hier möglich. Page Overlays, Charakterkarten, Vorsatz- und Nachsatzgestaltung u.v.m. wirst du wahrscheinlich am ehesten bei einem/einer Illustrator:in bekommen. Informiere dich rechtzeitig, wer welche Dienstleistungen anbietet und schau dir vertragliche Bedingungen an.

Natürlich kannst du auch, mit entsprechenden Kenntnissen und evtl. Programmen (falls du digital arbeiten willst), Illustrationen selbst anfertigen oder Stock-Bilder erwerben, bspw. für Kapitelzierden.

Impressum

Wer selbst Bücher veröffentlicht, ist verpflichtet, im Buch ein Impressum mit seinen Namen und einer ladefähigen Anschrift anzugeben. Auch auf der Autorenwebsite, in den sozialen Medien und wo man sonst noch öffentlich als Autor*in auftritt, muss diese Anschrift angegeben werden. Da die meisten Autoren von zu Hause aus arbeiten, bedeutet das, jeder erfährt, wie du heißt und wo du wohnst.

Wenn man das nicht möchte, gibt es die Möglichkeit, einen Impressumsservice in Anspruch zu nehmen. Dort bekommt man dann eine Anschrift (nämlich die des Dienstes), die man dann in seine Bücher, auf die Website und überall sonst hinschreiben darf.

Die Wahl des passenden Impressumsservices ist gar nicht so einfach. Einige sind sehr teuer, andere bieten verschiedene Pakete mit sog. Slots, wo dann genau festgelegt ist, wie viele Bücher in diesem Paket mit enthalten sind, wie viele Social Media Konten etc. Das kann dann auch schnell teuer werden. Aber je nachdem, wie viel man veröffentlicht und wie man das mit den sozialen Medien hält, muss man da schauen, was am besten passt.

Da ich in letzter Zeit immer wieder von der angeblichen Pflicht höre, auch Dienstleister im Impressum zu nennen, also wer Cover, Buchsatz, Lektorat und Korrektorat o.ä. gemacht hat, hierzu kurz ein Hinweis:

Verpflichtend sind im Impressum laut eRecht24 (und anderer Seiten, die ich recherchiert habe) folgende Angaben:

- Name des Autors

- Ladungsfähige Adresse

- Erscheinungsdatum des Buches (meistens wird das Jahr angegeben)

- Name und Adresse der Buchdruckerei

Zusätzlich kann man – freiwillig – noch folgende Informationen mit in das Impressum aufnehmen:

- Copyright-Vermerk

- Nummer der Auflage und das Jahr

- ISBN

- Namen von Lektoren, Illustratoren etc.

- Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek (DNB)

- Autoren-Website

- Hinweis auf Social-Media-Kanäle

- etc.

Allerdings gibt es wohl auch Dienstleister, die in ihren Verträgen festlegen, dass der Dienstleister bei Veröffentlichung ebenfalls im Impressum genannt werden muss. Auch hier wieder: Schau dir Verträge immer genau an!

Fazit und Ausblick

Selfpublishing kann ein Weg sein, dein Buch zu veröffentlichen. Hast du dich dafür entschieden, gibt es einige Dinge, die beachtet werden sollten. Egal, ob beim Titel oder beim Cover und Illustrationen – es muss zu deiner Zielgruppe passen. Den Grundstein dafür legst du natürlich in der Geschichte selbst. Dein Inhalt, das Genre, die Stimmung etc. All das ist durch die Geschichte selbst definiert und sollte sich auch in den zuvor genannten Dingen wiederfinden.

Welche Dinge du selbst machst und welche du an Dienstleister abgibst, solltest du genau abwägen. Schau, welche Kenntnisse du in den verschiedenen Bereichen hast – oder wo du dich evtl. weiterbilden möchtest. Und lass dich nicht entmutigen. Es gibt nicht wenige Menschen (Dienstleister:innen wie auch Autor:innen), die sehr laut fordern, dass bspw. Coverdesign IMMER von einem/einer Coverdesigner:in gemacht werden muss. Aber natürlich kannst du es auch selbst machen. Letztendlich ist – wie ich finde – das Ergebnis entscheidend.

In den nächsten Teilen des Selfpubling-Leitfadens werde ich auf weitere Bereiche des Selfpublishings eingehen, bspw. Lektorat, Korrektorat und Buchsatz.

Hast du schon einmal im Selfpublishing veröffentlicht oder hast du es vor?

[Anmerkung: Einige Bilder wurden mit KI erstellt.]

Teile diesen Artikel!